納得感のある人事評価とは?作成方法やポイントを解説

少子高齢化が進み、人材の奪い合いが始まっている現代において、納得感のある人事評価を整えておくことは、企業にとって非常に重要な課題です。働き方や人々の意識が変化し、転職が当たり前になってきた中で、適切な人事評価がされていないと従業員が感じてしまうと貴重な人材の流出にもつながってしまいます。

そこで本記事では、人事評価の概要からどのような基準や項目を作成すればいいのか、納得感のある人事評価はどのように行えば良いのかなどを解説していきます。

目次

人事評価とは?

人事評価とは文字通り、従業員の働きやスキルに対する評価を下すことです。人事評価は、従業員の給与や役職、ポジションなどを決定していくための重要な評価項目になります。

従業員としては、企業側が設定した評価項目に沿って評価されるため、自分はどのようなスキルが求められているのか、どのような役割を担ってほしいと思われているのかを把握できます。つまり人事評価は、従業員と企業がこれから向かう方向性を共有するためにも用いられるものといえます。

こうした人事評価を客観的に行うために、以下の3つの制度を連動させています。

- 等級制度…従業員の能力や求める職務内容に応じて等級を定め、階層化する制度。人材を序列化したり、給与を決定したりする際に用いられ、「評価制度」の評価に応じて従業員の等級を設定する。

- 評価制度…企業が定めている行動指標をベースとして、従業員の能力やスキル、業績への貢献度を評価する制度。「等級制度」によって定められた等級ごとに、定量的な評価および定性的な評価を設定していく。

- 報酬制度…従業員の給与や賞与を決定する制度。「評価制度」で定めた評価によって報酬が異なるため、きちんと連動する仕組みづくりが必要。従業員に対して事前に報酬制度を明確に示すことも求められる。

従業員のキャリアに大きな影響を与える人事評価には、公平性や客観性、透明性などが絶対的に必要です。これらが担保され、納得感のある人事評価基準を作成することが企業に求められています。

人事評価の基準と項目

実際に人事評価を行う際の基準と項目としては、以下の3つが挙げられます。

- 業績評価

- 能力評価

- 情意評価

それぞれの評価基準について解説していきます。

業績評価

業績評価とは、一定期間内に会社に貢献した実績をもとに評価する方法です。仕事の質は高かったか、どれほどの売り上げを上げたか、どれほどの利益をもたらしたか、KPIの達成度は十分かなどが評価項目として挙げられます。

個人単位で評価する企業もあれば、部門や部署単位で評価する企業もあります。業績評価は数値化するなど、誰にでもわかりやすい指標にすることが大切です。数値として目に見える形にすると、従業員の目標設定や日々の業務への具体的な取り組みにもつなげられます。

能力評価

能力評価とは、従業員が業務上、必要なスキルや能力を有しているかを評価するものです。評価項目としては、企画力や危機管理能力、指導力、計画力などが挙げられ、職種やポジションによって求められるものが異なります。

なお、近年では能力やスキルを所持しているだけでなく、業務で発揮されているかどうかが重要視されています。能力評価は求められるものが個々で異なるため、評価シートを作成する際は、厚生労働省が発表している「職業能力評価シート」を参考にすることもおすすめします。

情意評価

情意評価とは、従業員の仕事に対する姿勢を評価するものです。評価項目としては、責任感や積極性、協調性などが挙げられます。情意評価はこれまでの評価項目とは異なり、数値化しにくいのが特徴です。評価を行う上司の主観が入りがちですが、客観的な指標の作成が求められます。

情意評価では、日々の仕事への姿勢に加えて、出退勤の状況などを含めて評価を行う企業もあります。

納得感のある人事評価の方法は?

従業員が納得するような評価方法にするために、以下の方法を取り入れてみると良いでしょう。

- MBO(目標管理制度)

- OKR(目標と成果指標)

- コンピテンシー評価

- 360度評価

それぞれの方法について解説していきます。

MBO(目標管理制度)

MBO(目標管理制度)とは、経営の神様とも呼ばれているピーター・ドラッカーが提唱した組織マネジメント論です。

企業としての目標を部門ごとに落とし込み、さらに部門に所属している従業員ごとに落とし込んで、目標として設定する手法です。設定する目標を具体的にするのはもちろんですが、プロセスも企業側と従業員側の双方でコミュニケーションを取り、最適化することが大切になります。コミュニケーションを取ったうえで目標が明確になるため、評価に対する納得感も得られます。

なお、実現可能な目標を設定するのも大切です。目標が高すぎると、従業員のモチベーションが維持できず、企業としての目標も達成されない可能性があります。

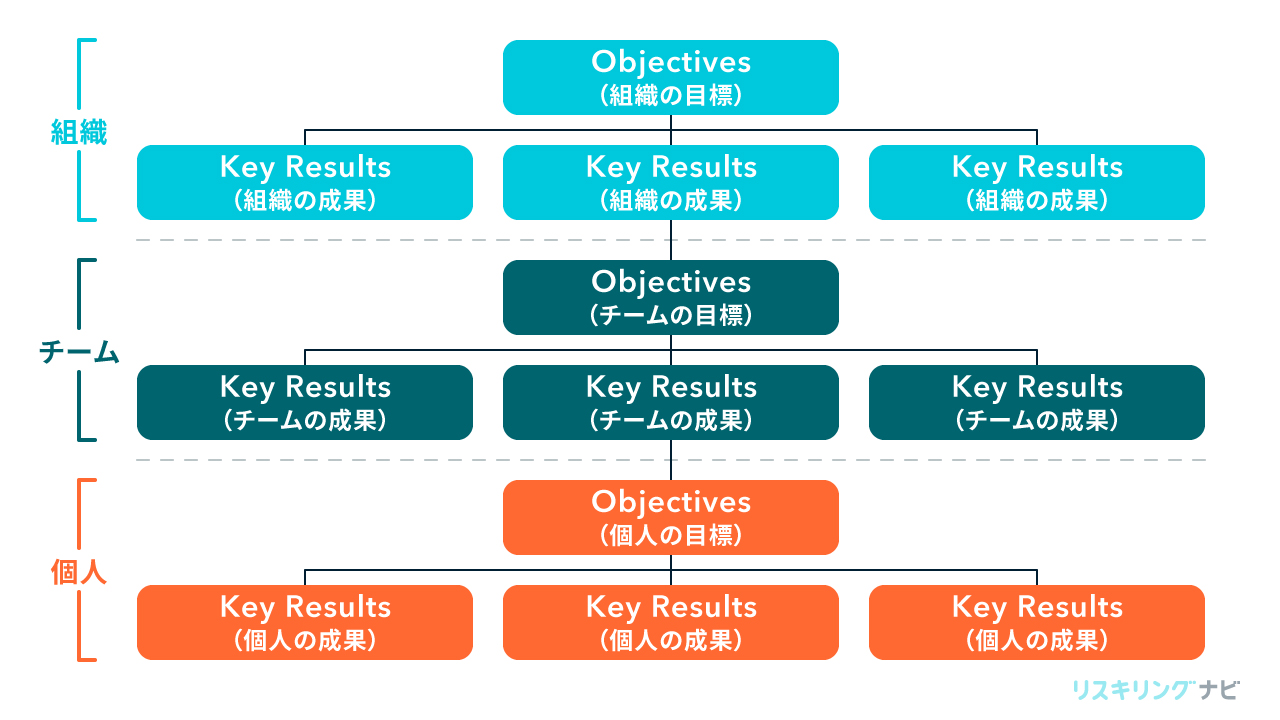

OKR(目標と成果)

OKR(Objectives and Key Results)とは、「Object(目標)」と「Key Result(主要な成果)」の二つの要素からなる手法で、組織が設定する目標と目標を達成するために必要な成果を指標として示したものです。目標は定性的なものとして設定され、目標を達成するために複数の成果目標を取り入れることで、進捗状況を管理していきます。組織の目標と個人が行う目標が関連づけられるため、やるべきことを明確にできる点がメリットです。

コンピテンシー評価

コンピテンシー評価とは、従業員の役割ごとにコンピテンシー(行動特性)を設定し、設定したコンピテンシーをもとに評価する手法です。設定するコンピテンシーは、すでに成果を出している従業員の行動をモデル化するのが一般的です。インタビューや行動観察を通して設定していくと良いでしょう。

コンピテンシーの設定によって、従業員がどのような行動を取れば良いかが明確になる点が最大のメリットです。

360度評価

360度評価とは、直属の上司だけでなく、同僚や部下、他部署の従業員などからの客観的な評価を得る手法です。さまざまな人から評価されるため、上司の主観に左右されず、評価を受ける側も納得感を持てます。

なお、普段評価される側の従業員が評価側にまわるため、思い込みによる評価などを避けるための評価基準の設定も大切になります。

人事評価シートをうまく活用しよう

人事評価シートをうまく活用するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 公平性を保つ

- 評価基準をわかりやすくする

それぞれのポイントについて解説していきます。

公平性を保つ

人が人を評価する以上、公平性を保つのは難しくもあります。無意識のうちに公平ではない評価を行わないように注意が必要です。たとえば、他の人の評価に自分の評価が引っ張られてしまう「ハロー効果」や、部下との人間性を考慮して甘く評価してしまう「寛大化傾向」などです。

公平性を保つためには、複数人による評価、評価フローが適切かどうかの確認などが大切になります。

評価基準をわかりやすくする

評価基準をわかりやすくすると、従業員側も自分が何をすれば良いかがわかるため、生産性向上にもつながっていきます。反対に評価基準がわかりにくければ、従業員はどのように業務を行えば良いかがわからず、評価基準もブレてしまうおそれがあります。

従業員が行動しやすいものになっているか、ビジョンに沿ったものになっているかなど、誰が見てもわかりやすい基準になっているかを確認していきましょう。

人事評価シートの作成方法

人事評価シートを作成する際には、以下の手順で進めていくことが大切です。

- 現状を整理する

- 評価項目を検討する

- 評価基準を設定する

- ウエイトを設定する

- 評価ランクを決定する

それぞれの手順について解説していきます。

現状を整理する

まずは自社の現状整理からスタートします。解決すべき課題はなにか、従業員にどのような姿になってほしいかを具体的に落とし込むことが大切です。

決算書などの数値から分析する「定量分析」、実際に従業員にインタビューを行う「定性分析」を通して多面的に現状を認識していきましょう。分析を通して業務内容に即した評価シートとするために、職種や階層についてもあわせて整理しておくと良いでしょう。

とくに階層の整理は非常に大切です。従業員が成長するための道しるべとしても利用できます。

評価項目を検討する

続いて評価項目の検討をしていきます。人事評価では目標に対する「結果」と「プロセス」の両面から評価していくケースが多いです。結果とは、売上や利益、KPIなど数字で表しやすい「定量評価」。プロセスとは、数字では表しにくいコミュニケーション能力や分析能力などの「定性評価」です。それぞれの評価項目を検討し、目標に対して「結果」と「プロセス」の割合は、何対何にしていくかを決めていきます。

割合は前段で解説した階層によって、変更するのが良いでしょう。

評価基準を設定する

項目を決定したら評価基準を設定します。項目ごとに基準を設定し、基準ごとに何点であるかを明確に定めることが大切です。

たとえば定量評価である「売上の評価」であれば、目標に対して120%達成の場合は10点、40%達成の場合は4点といった具合です。基準ごとに点数を設定し、10段階評価や5段階評価で示していきます。

一方で定性評価は数値での設定が曖昧になってしまうため、どの程度行えていれば何点であるかを示すことが求められます。

ウエイトを設定する

ウエイトとは全体の目標に対して、該当の目標がどれくらいの割合を占めているかを示すものです。たとえば、営業職の目標設定が「売上」「利益」「新規獲得数」「見込み顧客獲得数」だった場合、「売上=35点」「利益=35点」「新規獲得数=25点」「見込み顧客獲得数=5点」などの配分をしていきます。設定された目標のなかで、どの項目を重要視すべきなののかを従業員側に示すことにもつながります。合計点は100点満点にするなど、わかりやすい形にすることも大切です。

ウエイトの設定は等級ごとに配分を変えると公平性が担保されます。たとえば、等級の高い従業員の場合は売上や利益の配分を高くし、新入社員など等級が低い従業員の場合は、見込み顧客の獲得数を高めに設定するなどです。

評価ランクを決定する

従業員が獲得した点数に応じて評価ランクの基準を設けていきます。評価ランクの考え方としては、シンプルに最終評価点に応じて評価ランクを決定する方法と、従業員ごとの評価点を並べていき、順位によってランクを決定する方法があります。

最終評価点に応じた方法は、他の従業員の影響を受けないのが特徴です。しかし、高ランクを獲得した従業員が多いと、賞与などの人件費が多くなってしまう場合があるため、注意が必要です。

順位によってランク付けする方法は、コストの抑制にはつながりますが、従業員としては自分が頑張っても他の人によってランクが変わる可能性があるため、モチベーションの低下につながるケースがあるのが難点です。

どちらのランク付けが良いか、自社の社風などと合わせて考えていくと良いでしょう。

まとめ

適切な人事評価の実施は、従業員や会社の成長に直結していきます。きちんとした評価体制が整っていることで、従業員のモチベーションアップや採用時のアピールポイントにもなり、優秀な人材も獲得しやすくなります。

ぜひ、納得感のある人事評価を作成し、自社の持続的な成長に活かしましょう。

パートナー企業