中小企業がDXに取り組むべき理由は?進まない理由や具体的ステップも解説

最近では、中小企業でもDXの推進を求める声が大きくなっています。

一方で、中小企業は大企業に比べてDXに関する人材や経験が乏しく、なかなか進んでいないケースも見受けられます。

そこで本記事では、中小企業がDX推進に取り組むべき理由や課題、DXを進めるための具体的なステップについて解説します。

目次

中小企業がDX推進に取り組むべき理由

中小企業がDX推進に取り組むべき理由は、主に以下の3つが挙げられます。

- 業務効率化ができる

- 節税効果が期待できる

- 「2025年の崖」への対応

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

業務効率化ができる

中小企業がDXを進めることで、既存業務を効率化できる可能性があります。

特に最近はMAツール(マーケティングオートメーションツール)やRPAなど、比較的安価で手軽に導入できるツールが増えています。

少ないコストで業務効率化ができるため、リソースの少ない中小企業でもDXを推進するチャンスが増えています。

節税効果が期待できる

政府は2022年度から、「DX投資促進税制」を打ち出しています。

この税制のもとでは、デジタル環境の構築に寄与する投資に税額控除や特別償却の措置がなされます。

資金不足により思うようにDXが推進できない中小企業にとっては、節税とDXを同時に実現できるチャンスと言えるでしょう。

「2025年の崖」への対応

「2025年の崖」とは、2025年以降に日本の多くの企業がレガシーシステムの問題に直面し、最大12兆円の経済的な損失を被ることになる、というものです。

この用語自体は、経済産業省が2018年に公表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』で提示されました。

2025年の崖を超えられない企業は、デジタル競争から遅れをとるだけでなく、レガシーシステムにまつわる人材不足や保守コストの増加、サイバー攻撃へのリスクが高まることなどが懸念されています。

DXの推進は単なる一時的な経営の合理化ではなく、企業の生き残るための最重要戦略と見なされているのです。

中小企業でDX推進が進まない理由と課題

このように、中小企業でもDX推進は最重要課題とされているものの、現場レベルでは未だに思うような成果が出ない企業も多いでしょう。

そこで次に、中小企業でDX推進が進まない理由と、クリアするべき課題について考えてみます。

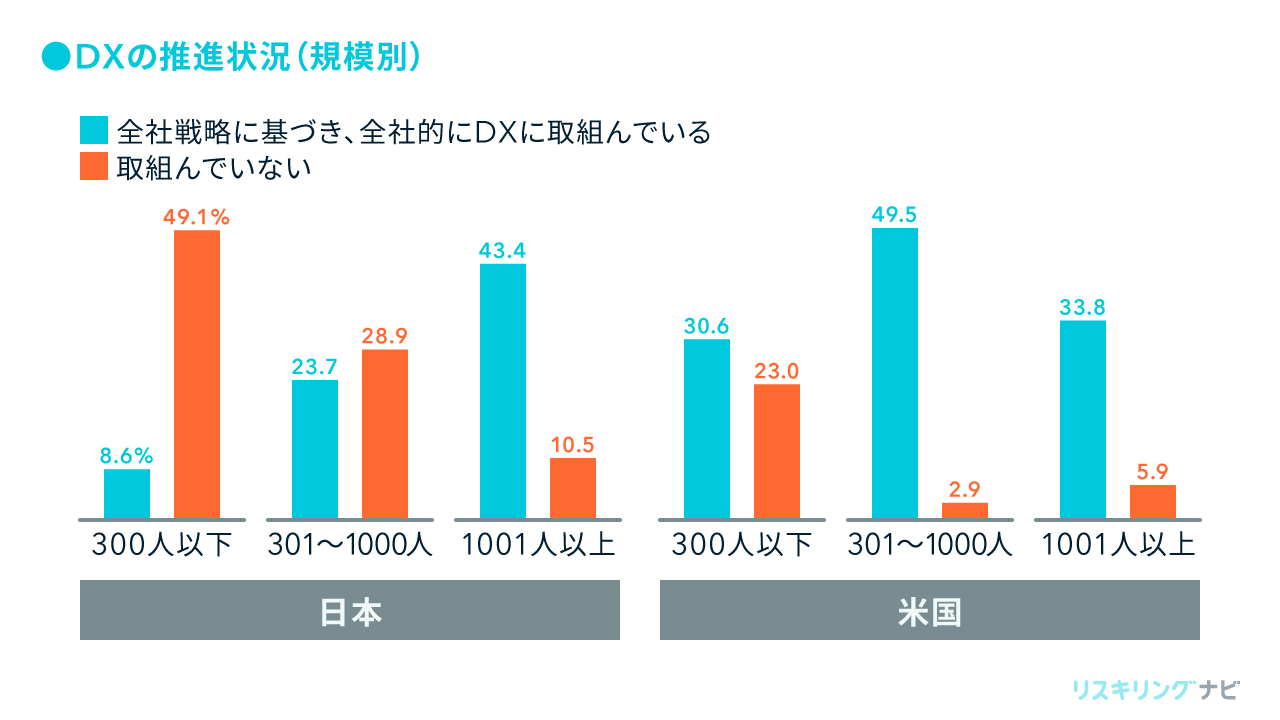

中小企業のDX推進状況

IPAが公開している『DX白書2021』によると、「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」と回答した企業は、大企業(従業員数1,001人以上)で43.4%だったのに対し、301人以上1,000人以下の企業では23.7%、300人以下の企業では8.6%となっており、大企業と中小企業の間でDXに関する意識の差が明確になっています。

特に300人以下の小規模な企業では、約半数がDXに「取組んでいない」と回答しており、DXの遅れは深刻です。

「DX白書2021〜第2部_DX戦略の策定と推進」(2021)を元に作成

中小企業のDX推進が進まない3つの理由

中小企業のDX推進が進まない理由には、主に次の3つの理由があると考えられます。

- デジタル人材・DX人材の不足

- DXのための予算がない

- DXの重要性に関する理解が進んでいない

中小企業ではもとより人材リソースが不足しやすく、デジタル人材やDX人材を確保することは困難です。

同時に、DXのために投じる予算が乏しいことも、DX推進の阻害要因となっていると考えられます。

また、人材や予算以前に、中小企業の経営層がDXの真の重要性を理解していないことも考えられます。

DXは企業の重要な経営戦略となるため、経営層が本腰を入れなければ、現場レベルへのDXの浸透は不可能と言えるでしょう。

DX推進には経営層の理解とかじ取りが重要

人材、予算の配分、現場レベルへの落とし込みと、いずれも経営層がDXの重要性を理解していなければ、状況が好転することはありません。

次に紹介する具体的なDX推進のステップを参考にしながら、DXを経営戦略に組み込み、会社全体で推進していきましょう。

中小企業がDXを進めるためのステップ

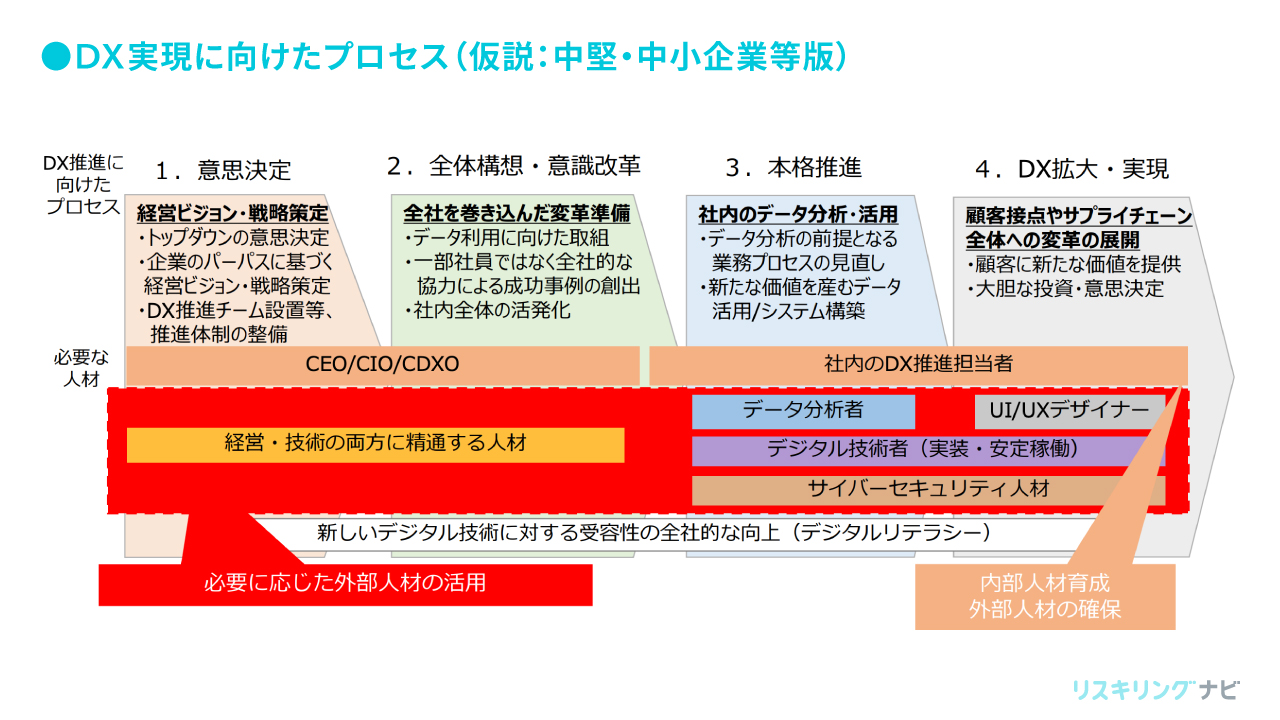

中小企業がDXを推進するためのステップは、経済産業省の『デジタルガバナンス・コード実践の手引き(中小企業向け)』で詳しく説明されています。

具体的な手順は、以下の通りです。

- 意思決定

- 全体構想・意識改革

- 本格推進

- DX拡大・実現

出典:「デジタルガバナンス・コード実践の手引き(中小企業向け)」(経済産業省)

意思決定

意思決定のフェーズでは、企業のパーパスに基づく経営ビジョン・戦略策定に着手します。

経営層によるトップダウンの意思決定のほか、DX推進チームなど社内の旗振り役も決定しましょう。

全体構想・意識改革

全体構想・意識改革のフェーズは、会社全体を巻き込んだ変革準備期間と捉えることができます。

DX推進部署だけでなく、他の部署のメンバーにも協力してもらえる体制を築き、データ利用に向けた取り組みを進めます。

この段階で成功事例を創出し、本格的なDX推進への足がかりとします。

本格推進

本格推進のフェーズでは、データ分析の前提となる業務プロセスを見直し、新しい価値を創出するデータの活用方法や、システム構築について検討します。

このフェーズでは、データアナリストやエンジニアなど、デジタル人材が必要になってきます。

DX拡大・実現

DX拡大・実現フェーズでは、顧客との接点やサプライチェーン全体へのDX推進が必要になってきます。

DXを社外にまで広げることで、顧客に新たな付加価値を提供することができます。

長期的な取り組みとなるため、外部人材の登用と同時に、内部人材の育成も進めておきたいところです。

中小企業のDX事例

最後に、中小企業のDXに関する優良事例を3つ紹介します。

【株式会社ヒサノ】経営ビジョンとビジネスモデルを明確化

先に紹介したように、DXの推進には経営ビジョンとビジネスモデルを明確化することが必要不可欠です。

株式会社ヒサノは、九州の荷物の輸送を担う物流会社です。

同社は伴走支援者とコミュニケーションを取りながら、5 年後には九州全域の物流をカバーするという経営ビジョンを具体化し、ビジョンを実現するために必要な IT/デジタル戦略を構築しています。

同社のホームページでは、中期経営企画とKPIにそれぞれDXに関する項目があり、DXが経営戦略の中心として位置づけられていることがわかります。

【株式会社竹屋旅館】デジタル技術で清掃業務を内製化

静岡県静岡市で宿泊業・飲食サービス業を営む竹屋旅館は、人手不足や競合ホテルの増加による清掃業務の委託費高騰に悩んでいました。

そこで、アウトソーシングが一般的である清掃業務をデジタル技術により内製化することを決めます。

具体的には、①従業員の労働投入量をデータで測定、②動画による清掃スキルの継承、③チャットツールによる清掃担当者同士の情報共有、の3点をデジタル技術で進めていきました。

同社はこうした地道なDX推進により、経営効率化を実現させています。

【株式会社スーパーワークス】建築現場をデジタル技術で改善

スーパーワークスは岡山県岡山市に本社を置く建築会社です。

同社の現社長は、先代より事業承継する際、将来新築戸建てが減少することを懸念し、企業の競争力強化のために「建設現場で当たり前とされている業務をDXしよう」と考えます。

こうして開発されたサービスのひとつが「ネットモケイ」「PlaceOn」です。

「ネットモケイ」は、図面データから3DCGモデルを生成することができるアプリケーションで、通常の図面だとイメージしづらい情報を視覚イメージに変化させることで、工務店と施主の打ち合わせをスムーズにする支援するツールです。

このサービスを提供することで、施主のユーザーエクスペリエンスを改善するだけでなく、工務店側のコミュニケーションコストを減らすことに成功しました。

まとめ

中小企業はリソースの不足により、その多くがDX推進に踏み切れていません。

しかし、「2025年の崖」が議論されるとおり、今後はますますデジタル技術を用いた経営の効率化が求められるようになってきます。

今回ご紹介したDX推進の具体的なステップや他社の事例を参考に、今からDXの取り組みをを進めてみてください。

パートナー企業